島根県の静かな山あいに、日本の文化遺産である「和紙」の真髄を極めた一人の職人がいました。

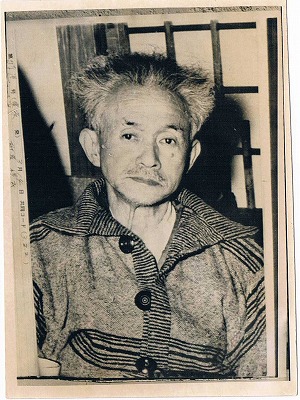

安部榮四郎(あべえいしろう)——その名は和紙の世界では伝説となり、日本の伝統工芸に新たな息吹を吹き込んだ革新者として今も語り継がれています。

彼の生涯は単なる紙漉き職人の物語ではなく、日本の美意識と技術の結晶を世界に示した壮大な文化的航海でした。

安部榮四郎の生い立ちと和紙との出会い

安部榮四郎は1902年(明治35年)1月14日、島根県八束郡八雲町(現・松江市八雲町)の紙漉きの家に生まれました。幼いころから家業の紙漉きを手伝う日々の中で、和紙づくりの基礎を身につけていきました。

注目すべきは、彼が育った八雲町が特に有名な和紙産地ではなかったという点です。この環境が、榮四郎に独自の探究心と創造性をもたらしたのです。地域の制約に縛られるのではなく、自らの感性と技術を磨く自発的な姿勢が彼の特徴となりました。

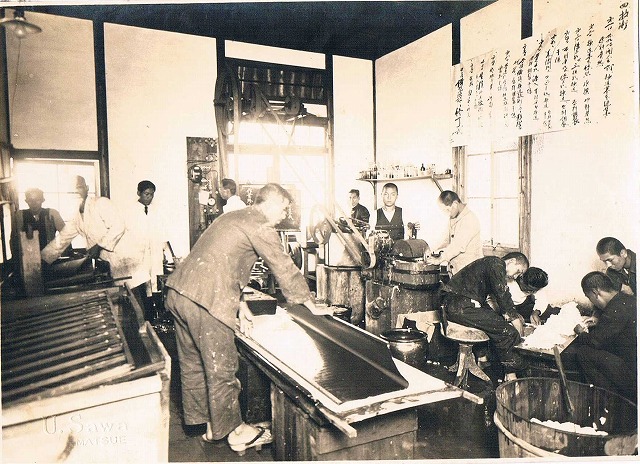

21歳になった1923年(大正12年)、榮四郎は島根県工業試験場紙業部に入り、さまざまな紙漉き方法を研究します。ここでの経験は彼の技術基盤となり、後には島根県内の紙漉き職人への技術指導も行うようになりました。こうした地道な努力と研鑽が、後の「出雲民藝紙(いずもみんげいし)」誕生へとつながっていくのです。

和紙職人としての歩みと技術革新

榮四郎の人生を大きく変えたのは、1931年(昭和6年)の民藝運動の創始者・柳宗悦との出会いでした。柳が松江を訪れた際、榮四郎が漉いた雁皮の厚紙を見て「これこそ日本の紙だ」と称賛したことが契機となり、榮四郎は民藝運動に参加するようになります。

この出会いを通じて、榮四郎は和紙の新たな可能性を追求し始めました。従来の枠を超え、和紙本来の素材美を活かしながら、独自の表現方法を開拓していったのです。

出雲民藝紙の誕生と特徴

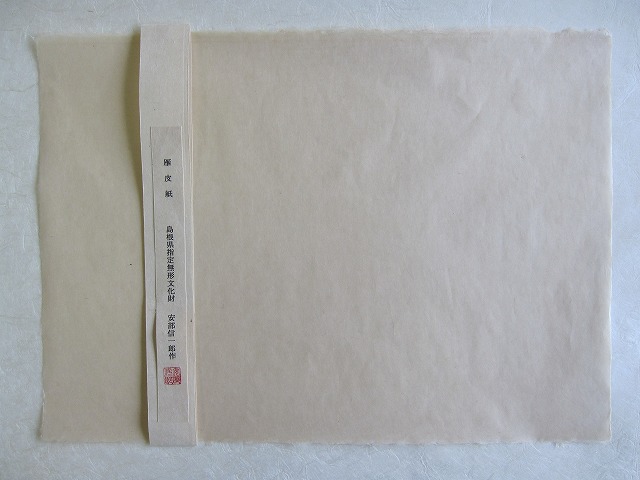

榮四郎が生み出した「出雲民藝紙」の最大の特徴は、原料それぞれの個性を最大限に引き出した点にあります。彼は楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった原料を混ぜることなく、それぞれの特性を生かした紙を漉き分けました。

>> 出雲和紙について紹介

楮紙は丈夫で素朴な風合い、三椏紙は繊細さと虫に強い特性、雁皮紙は美しい光沢と優れた耐久性を持っています。榮四郎はこれらの特性を熟知し、それぞれの原料に最適な漉き方を追求したのです。

さらに彼は、和紙の持ち味を活かして染めた「和染紙」や、水の動きを活かして繊維を漉き込んだ「漉き模様紙」など、革新的な表現方法も開発しました。特に、宍道湖の夕景を表現した「出雲雲紙」は、実用性を超えた芸術性の高さで多くの人々を魅了しました。

*各種、出雲雲紙の商品を取り扱ってます。

- 巻紙 (出雲雲紙)

- 出雲雲紙はがき(5枚)

- 和帳(和紙のノート) (出雲雲紙・小横)

- 和帳(和紙のノート) (出雲雲紙・小縦)

- 和帳(和紙のノート) (出雲雲紙・大縦)

- レターセット(出雲雲紙)

- 出雲雲紙短冊(5枚)

- 出雲和封筒(出雲雲色・5枚)

- 出雲雲紙色紙(5枚)

民藝運動との関わり

民藝運動は「用の美」を重視し、日常で使われる道具の中に美を見出す思想です。榮四郎はこの理念に共鳴し、柳宗悦をはじめ、河井寛次郎やバーナード・リーチ、棟方志功といった民藝運動の仲間たちと交流を深めていきました。

彼らとの切磋琢磨を通じて、榮四郎の和紙は単なる伝統工芸品から、芸術的価値を持つ「民藝」として認められるようになります。特筆すべきは、昭和9年(1934年)に東京で開催された「和紙の個展」です。一人の紙漉き職人の作品だけで展覧会を行うという、和紙の歴史では前例のない試みでした。

この展覧会を皮切りに、榮四郎は生涯にわたって全国各地で展覧会を開催し、和紙の美しさと可能性を世に問い続けました。

人間国宝に認定された理由

1968年(昭和43年)、安部榮四郎は雁皮紙を漉く伝統的技術の保持者として、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。この栄誉は、彼の卓越した技術と創造性に対する国家的評価でした。

認定の理由として挙げられるのは、まず第一に古来からの伝統技法を守り継承したことです。特に雁皮紙は、その製法の難しさから漉ける職人が限られていましたが、榮四郎はその技術を極め、さらに発展させました。

*各種、出雲雁皮紙の商品も取り扱ってます。

また、1960年(昭和35年)から8年間にわたって行われた正倉院宝物の紙の調査研究も高く評価されました。榮四郎は和紙研究家の寿岳文章らとともに、千年以上前の紙を分析し、実際に復元漉きに成功したのです。この成果は、日本の和紙文化の歴史的連続性を実証する重要な業績となりました。

さらに、榮四郎の和紙は実用性と芸術性を高次元で融合させた点も評価されました。耐久性に優れ、防虫性を持ち、美しい質感——これらの特性は現代のサステナブルなものづくりの理念にも通じるものです。

>> 手漉き和紙の人間国宝

伝統技術の継承と発展への貢献

榮四郎は自らの技術を次世代に伝えることにも情熱を注ぎました。その集大成として、1983年(昭和58年)に彼は「安部榮四郎記念館」と「手すき和紙伝習所」を設立します。生涯をかけて収集した貴重な和紙資料や民藝品を保存・公開するとともに、和紙技術者の育成を目指したのです。

現在は孫の信一郎・紀正兄弟がその精神と技を受け継ぎ、出雲民藝紙の伝統を守り続けています。記念館では和紙づくりの体験や工房見学が可能で、国内外から多くの訪問者が訪れる文化拠点となっています。

後世への影響と評価

安部榮四郎の和紙は、その実用性と美しさから多様な用途で愛用されています。版画用紙、名刺、保存文書、そして美術品として——彼の作品は和紙の新たな可能性を示し続けています。

特筆すべきは、榮四郎の国際的な活動です。1974年(昭和49年)にはパリで個展を開き、その後もニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、北京といった世界各地で展覧会を開催しました。これらの活動は、日本の伝統工芸を世界に発信する先駆的な取り組みとして高く評価されています。

榮四郎は生涯を通じて、「和紙は単なる消耗品ではなく、それ自体が芸術作品である」という考えを主張し続けました。紙漉き職人の技術や個性を尊重し、地域に根ざした工芸の価値を高めた彼の姿勢は、現代のクラフトムーブメントにも大きな影響を与えています。

安部榮四郎記念館では、榮四郎の和紙作品はもちろん、柳宗悦やバーナード・リーチなど多くの民藝作家の作品、そして交友の深かった棟方志功の作品なども展示されています。これらを通じて、和紙という一つの素材から広がる文化的絆の豊かさを感じることができるでしょう。

安部榮四郎は1984年(昭和59年)12月18日に82歳でこの世を去りましたが、彼が生涯をかけて追求した「用の美」の精神と卓越した技術は、今もなお多くの人々を魅了し、インスピレーションを与え続けています。