法事でお出しするお茶菓子。

その下にそっと敷かれている「懐紙(かいし)」について、折り方や向きで迷った経験はありませんか?

「お祝い事とごちゃごちゃになって、どっちがどっちだか…」「個包装のお菓子にも懐紙は必要なの?」そんなふうに、いざという時に不安になってしまいますよね。もし間違った使い方をしてしまうと、大切な僧侶やご親族に対して失礼にあたらないか心配になるものです。

でも、ご安心ください。

この記事では、法事における懐紙の正しいマナーを、初めて準備する方でも一目でわかるように、基本から丁寧に解説します。

折り方はもちろん、お菓子の種類による使い分け、サイズの選び方から急な時の購入場所まで、あなたが知りたい情報をすべてまとめました。

この記事を読み終える頃には、もう法事の懐紙で迷うことはありません。自信を持って、スマートに当日を迎えられるようになりますよ。

懐紙 法事の基本|用途と役割(敷き紙・持ち帰り)

法事において懐紙は、主に僧侶や参列者にお出しするお茶菓子の下に敷く「お皿」の役割を果たします。

直接お盆やお皿にお菓子を置くのではなく、懐紙を一枚挟むことで、より丁寧な印象になります。

法事で懐紙を使う場面(僧侶・参列者・供物)

懐紙が使われる主な場面は以下の通りです。

- 僧侶へのお茶出し: 読経後にお出しするお茶とお茶菓子に添えます。

- 参列者へのお茶出し: 会食の席や休憩時にお茶菓子と共に配ります。

- お供え物: 仏壇や祭壇にお菓子や果物をお供えする際、供物台に直接置かず、懐紙を敷いた上に置きます。

個包装と非個包装の判断基準

お茶菓子に懐紙を敷くかどうかの基本的な判断基準は、「お菓子が個包装されているか否か」です。

- 非個包装のお菓子(饅頭、練り切りなど): 必ず懐紙を敷きます。

- 個包装のお菓子(クッキー、せんべいなど): 基本的には懐紙は不要です。 個包装がすでにお菓子を清潔に保つ役割を果たしているためです。

ただし、より丁寧なおもてなしをしたい場合は、個包装のお菓子であっても懐紙を敷いてお出しすると良いでしょう。

持ち帰りの考え方と一言添え例

僧侶がお茶菓子に手を付けられなかった場合、懐紙ごと包んで持ち帰られることがあります。

そのため、少し大きめの懐紙を用意しておくと親切です。

お声がけする際は、「よろしければ、どうぞお納めください」のように一言添えると、より丁寧な印象になります。

懐紙 法事の和紙素材|楮・三椏・雁皮の違いと白無地の選び方

懐紙には様々な素材や柄がありますが、法事という弔事の場では「白無地」を選ぶのが最も無難で正式です。

弔事は白無地が無難な理由(柄・色物の可否)

慶事で使われるような華やかな絵柄や色のついた懐紙は、お悔やみの場にはふさわしくありません。金銀の装飾が入ったものやキャラクター柄なども避けましょう。法事で使う懐紙は、シンプルで清潔感のある「白無地」一択と覚えておきましょう。

迷ったら“白無地+やや厚手”が安全

様々な種類の和紙がありますが、法事用であれば、にじみにくく、お菓子の水分や油分が染みにくい「やや厚手のもの」を選ぶと扱いやすいでしょう。素材に迷ったら、まずは基本の白無地で少ししっかりした質感のものを選べば間違いありません。

懐紙 法事の折り方|弔事は左下がり・輪は手前

懐紙のマナーで最も間違いやすいのが「折り方」です。慶事と弔事では折り方の向きが逆になるため、ここでしっかりと確認しておきましょう。

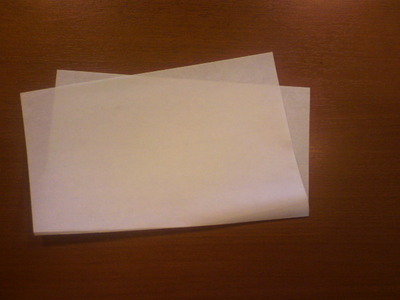

基本の折り方手順(輪を手前に)

まず、二つ折りになっている懐紙の「輪(折り目のある方)」を自分側に向けます。 これが基本の置き方です。

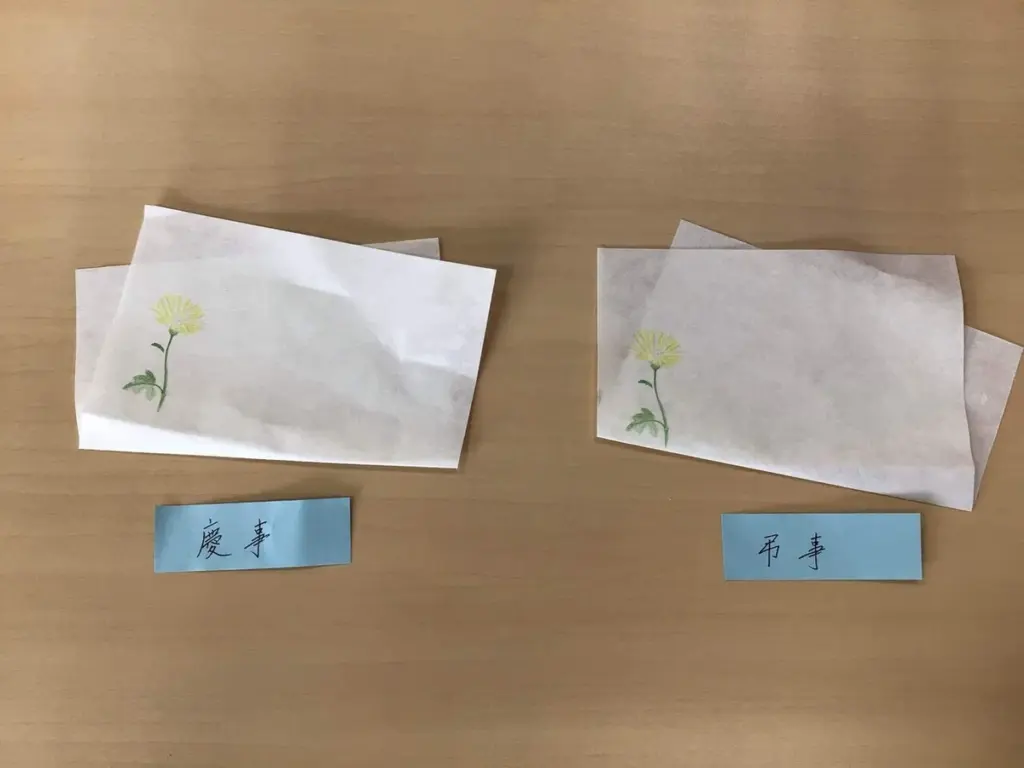

慶事と弔事の向きの違い(右下がり/左下がり)

お客様にお菓子を乗せてお出しする場合、懐紙の重ね方を少しずらします。このずらし方に慶事と弔事で違いがあります。

- 弔事(法事・お葬式など): 上に重なる紙が左下がりになるように折ります。

- 慶事(お祝い事・お正月など): 上に重なる紙が右下がりになるように折ります。

これは着物の合わせ方と同じで、「左前(左が手前)」になるのが弔事のしきたりと覚えると分かりやすいです。

手元で迷わない向きの覚え方

- 懐紙の輪を手前に置きます。

- 上に重なっている方の紙の左角を少しつまみます。

- そのまま左下方向へ、下の紙の角と少しずれるように重ねます。

この「左下がり」の形さえ覚えておけば、いざという時も迷わず対応できます。

懐紙 法事のお菓子|個包装/非個包装での敷き方の違い

先述の通り、懐紙を使うかどうかは、お菓子の包装形態によって判断するのが基本です。

非個包装は懐紙を敷く/個包装は敷かないのが基本

お饅頭や生菓子のように包装されていないお菓子には、必ず懐紙を敷いてお出しします。 一方で、クッキーやおかきのように一つひとつ袋に入っているお菓子は、そのままお皿に乗せてもマナー違反にはなりません。

菓子皿・折敷との重ね方と見た目

菓子皿やお盆(折敷)に直接お菓子を乗せるのではなく、懐紙を一枚敷くことで、見た目が整い、丁寧さが伝わります。お出しする際は、懐紙の折り目の輪の部分が相手側(食べる人)に向くように置くのが正しい作法です。

懐紙 法事のサイズ選び|男性用・女性用と白無地の基準

懐紙には、実は男性用と女性用でサイズが異なります。 知っておくと、より細やかな心遣いができます。

女性用(約14.5×17.5cm)と男性用(約17.5×20.6cm)の目安

- 女性用(本懐紙): 一般的に販売されている標準サイズで、約14.5cm × 17.5cmです。

- 男性用(大判懐紙): 女性用より一回り大きく、約17.5cm × 20.6cmです。

どちらを用意すべきか迷った場合は、大きめである男性用を選んでおくと、お菓子を包んで持ち帰る際にも余裕があるため安心です。

もちろん、一般的な女性用サイズでも男女兼用として使って問題ありません。

懐紙 法事の準備枚数|参列人数と予備の目安

法事当日に懐紙が足りなくならないよう、少し多めに準備しておくことが大切です。

参列者×1〜2枚+僧侶分+予備10〜20%の計算法

- 基本枚数: (参列者の人数 + 僧侶の人数)× 1枚

- 予備: 上記の枚数に加えて、10%〜20%程度の予備

お茶出しが複数回ある場合や、お供え物にも使用することを想定し、「参列者×2枚」で計算しておくとより万全です。

懐紙 法事の水菓子対応|りゅうさん紙(グラシン)の使い方

羊羹やゼリーなど、水分が多い「水菓子」をお出しする際には、懐紙だけだと水分が染みてしまうことがあります。そんな時に役立つのが「りゅうさん紙(グラシン紙)」です。

りゅうさん紙の役割(耐水・離型)と重ね方

りゅうさん紙は、耐水性・耐油性に優れた薄い紙です。これを懐紙の下に一枚重ねることで、水分がお盆やお皿に移るのを防ぎます。

懐紙、りゅうさん紙の順に重ね、その上にお菓子を乗せてお出ししましょう。

懐紙 法事の代用可否|半紙との違いと地域慣習

急に懐紙が必要になった場合、「書道の半紙で代用できる?」と考える方もいるかもしれません。

半紙と懐紙のサイズ差・質感差

懐紙と半紙は、大きさや紙の質が異なります。 懐紙の方が小さく、しっかりとした作りになっています。基本的には専用の懐紙を使うのが望ましいですが、どうしても手に入らない場合は、清潔な白い紙で代用することも可能です。

地域で半紙を使う慣習がある場合の対応

地域によっては、お供え物の下に半紙を敷く慣習がある場所もあります。 不安な場合は、ご親族の年長者や地域の仏具店、お寺様に確認してみるとよいでしょう。

懐紙 法事のマナー|使い終えた懐紙は持ち帰る?NG例

懐紙の使い方には、いくつか注意すべきマナーがあります。

使い終えた懐紙の基本マナー(持ち帰り・処し方)

お菓子をいただいた後、汚れた懐紙はそのまま放置せず、自分で持ち帰るのが基本マナーです。 懐紙入れや、汚れ物を入れる小さな袋を持参するとスマートです。

NG例(派手色・金銀・キャラクター柄・汚れの放置)

- 派手な色や柄: 慶事を連想させるものは弔事の場にふさわしくありません。

- 汚れの放置: 食べ終えた後の懐紙を机の上に置きっぱなしにするのは避けましょう。

懐紙 法事はどこで買う?|茶道具店・EC・当日入手のコツ

いざ懐紙を買おうと思っても、どこで売っているか分からないこともありますよね。

- 茶道具店・仏壇仏具店: 最も確実な購入場所です。

- デパート・百貨店: リビング用品売り場やお茶道具のコーナーで取り扱いがあります。

- 大型文具店・雑貨店(東急ハンズなど): 和紙コーナーなどで見つかることがあります。

- 100円ショップ(ダイソーなど): 店舗によっては取り扱いがあります。

- ECサイト(Amazon、楽天市場など): 種類が豊富で、急ぎの場合も翌日配送などで対応できることがあります。

スーパーやコンビニでは、取り扱いがない場合がほとんどなので注意しましょう。

懐紙 法事のよくある疑問|敷く場面、置き方、よくある勘違い

最後に、法事の懐紙に関するよくある質問にお答えします。

- 懐紙は供物の下にも敷くべき?

-

はい、敷くのがより丁寧な作法です。 お菓子や果物などを直接供物台に置かず、懐紙を一枚敷くことで、お供え物を大切に扱う気持ちを示すことができます。

- 紙皿や折敷(お盆)があれば懐紙は不要?

-

必須ではありませんが、敷いた方がより丁寧です。懐紙はお皿を汚さない、傷つけないという役割もあります。 おもてなしの心として、紙皿の上にも懐紙を敷くとよいでしょう。

- 折り目の向きが分からなくなったときの確認法は?

-

「弔事は左下がり」と覚えましょう。 着物と同じで、自分から見て左側の襟が手前(上)に来るのがお悔やみ事のしきたりです。これだけ覚えておけば、いざという時も安心です。

まとめ:法事の懐紙、今日からできる3ステップ

法事での懐紙のマナーは、ポイントさえ押さえれば決して難しいものではありません。

今日からできる準備として、以下の3ステップを確認しておきましょう。

- 【準備】まずは「白無地」の懐紙を用意する

- サイズに迷ったら、少し大きめの男性用を選んでおくと汎用性が高く便利です。

- 【練習】弔事の折り方「左下がり・輪は手前」を一度試してみる

- 一度手を動かしておけば、当日慌てることなくスマートに対応できます。

- 【確認】お菓子が「個包装」なら懐紙は基本不要と覚えておく

- この基準を知っておくだけで、当日の判断に迷わなくなります。

これらのポイントを押さえておけば、法事という大切な場面で、故人やご遺族、そして僧侶や参列者の皆様に失礼のない、心のこもったおもてなしができますよ

コメント